BLOG

カテゴリー「ふちゅうハウス」の記事一覧

ふちゅうハウス「チャリティラッフル2024」当選発表!

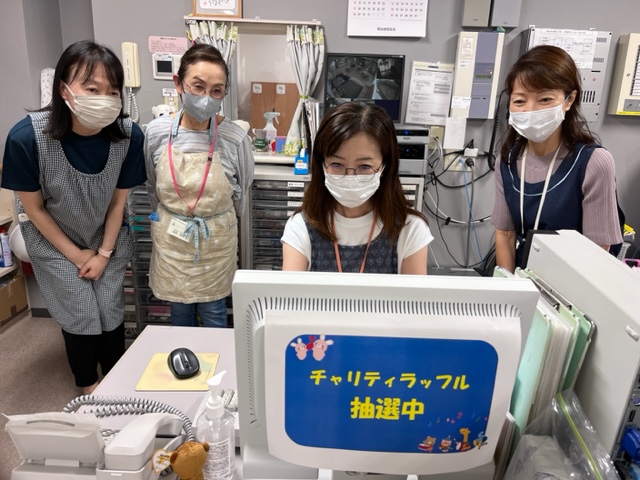

8月より開催していました「ふちゅうハウス チャリティラッフル2024」(ふちゅうハウスを支援する会主催)の当選番号を発表いたします。

昨年に引き続きまして、支援企業、ハウスボランティアの方々には景品のご提供と募金にご参加いただき誠にありがとうございます。

おかげさまで663,700円の募金が集まりました。皆さまのご支援に深く感謝申し上げます。

いただいた募金はふちゅうハウス運営のために大切に使用させていただきます。

今回も厳正な抽選を行うためにExcel「ランダム関数」を使用いたしました。

主な当選番号は以下の通りです。おめでとうございます!

<当選番号>

【Nintendo SWITCH】 当選番号 5370

【スティックブレンダー】 当選番号 1538,1861,2564,4215

【Roomba】 当選番号 555

【エポイ バッグ】 当選番号 1212,2586,3493,5431,5459

【カタログギフト】 当選番号 455

【ホームプラネタリウム】 当選番号 2541

【インスタントカメラ】 当選番号 4829

その他の当選番号はこちらのリストをご覧ください

↓ ↓ ↓

当選された方は11月20日(水)までにふちゅうハウスまでお受け取りにお越しください。(受付時間9時~17時)

当選されたチケットをお持ちください。

<景品をご提供いただいた皆さま(順不同)>

株式会社AJIOKA様、スターゼン株式会社様、モランボン株式会社様、株式会社Outcome様、ブランド・ロイヤルティ・ジャパン株式会社様、権田修一選手、小林将天選手、船田麻友選手、大河マスク様、ふちゅうハウスボランティアの皆さま 他

皆さまのご協力に心より御礼申し上げます。

ふちゅうハウス

みんなにとどけ ファシリティドッグと笑顔と勇気

こんにちは、「ふちゅうハウス」のハウスマネージャーの渡井です。

今回のブログでは、ハウスを利用して病気と向き合う男の子と、彼を支える「ファシリティドッグ」という犬についてご紹介します。

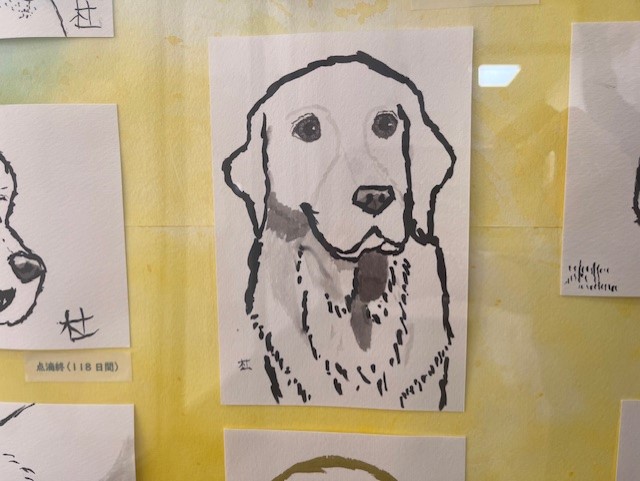

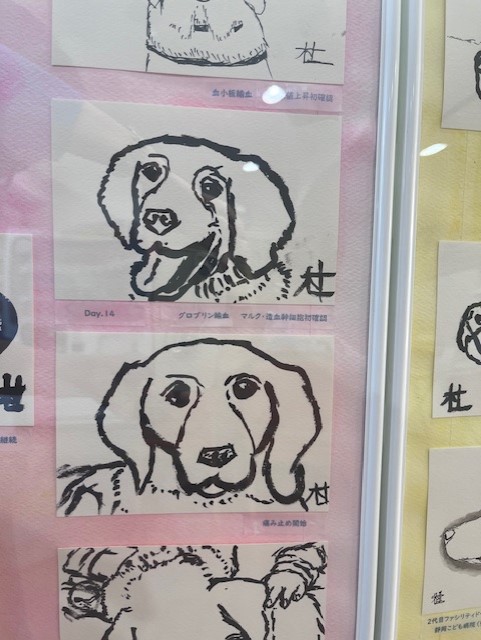

小学生3年生の時に血液の病気であることがわかり緊急入院したトミ君は、「ふちゅうハウス」が隣接する東京都立小児総合医療センターでファシリティドッグであるアイビーと出会い、アイビーたちファシリティドッグの絵を描き始めました。

約3年間にわたり、入院期間中もずっと描き溜めた絵の数々。それらは現在、本ブログと同じ「みんなにとどけ ファシリティドッグと笑顔と勇気」というタイトルで、「ふちゅうハウス」に展示されています。

本ブログでは、ファシリティドッグのハンドラー※の大橋さん・そしてトミ君ご本人とお母様にインタビューをし、「そもそもファシリティドッグとは?」「ファシリティドッグがいる入院生活とは?」について、語っていただきました。ぜひ、最後までご覧ください。

※ハンドラー:ファシリティドッグをあつかう研修を受けた、臨床経験のある看護師さん

ファシリティドッグってなあに? ~ハンドラーの大橋さんより~

(ハウスへ展示を見に来てくださった大橋さん。隣にはアイビーの等身大パネルも!)

(ハウスへ展示を見に来てくださった大橋さん。隣にはアイビーの等身大パネルも!)

病院で医療スタッフと一緒に働く犬がいること、ご存じですか?

ファシリティドッグとは「特定の施設で職員の一員として活動する、専門的な訓練を受けた犬」のことで、現在、常勤のファシリティドッグが国内4つの小児病院で働いています。東京都立小児総合医療センターで働いているのは、ファシリティドッグのアイビーです。処置を受けるときに寄り添ったり、一緒にリハビリしたり、患者さんがリードを持って手術室までお散歩しながら入室したり、アイビーは入院中の様々な場面で活躍しています。

トミ君との出会いも入院中の一場面でした。

お薬を飲むのに苦戦していたトミ君に「アイビーも一緒に飲むよ」と、毎日飲んでいる大きなサプリを使って応援、その時はお薬をうまく飲むことはできなかったけれど、アイビーの応援が後々トミ君の勇気になったようでした。

みんなを応援するアイビーを、毎日絵を描くことで応援してくれているトミ君。その力強く生きる様子に、アイビーもまた勇気をもらっています。

トミ君インタビュー「病気のこと、ファシリティドッグのこと」

現在、「ふちゅうハウス」のロビーとリビングにたくさんの絵を展示し、トミ君の言葉とともに多くのご家族や来訪者の方々に観ていただいています。展示のことや病気のこと、ファシリティドッグのいる入院生活について、トミ君とお母様にインタビューしました。

―――

ふちゅうハウス:ハウスでの展示やSNSで多くの方々の関心が集まりましたね。

トミ君:アイビーやファシリティドッグのことをたくさんの人に知ってもらえて嬉しいです。自分が絵を描くことでファシリティドッグの応援ができ、僕も達成感を感じられます。そして、ファシリティドッグに寄付がもっと集まればいいなと思います。

ふちゅうハウス:今回、トミ君の絵を、ハウス滞在のご家族だけでなく、ハウスのボランティアやハウスを支援する会社の人たちも大勢観る機会がありました。でも観た人のほとんどがファシリティドッグの存在を知らなかったんです。「病院で働くワンちゃんがいるのねぇ。」と驚かれました。

トミ君:ファシリティドッグってそんなにまだ有名じゃなかったんだなって思いました。(骨髄移植をした)名古屋大学病院でも、知っている人があまりいませんでした。

自分の絵を見てファシリティドッグを知ってもらえてよかったです。ファシリティドッグがもっと増えて、病気と闘っている子や家族を励ませるようになるといいなと思います。

ふちゅうハウス:このことでもっとファシリティドッグが増えるきっかけになるかもしれませんね。ところで、もともと絵を描くのは好きだったんですか?描く上でのコツはありますか?

トミ君:描いてなかったです。

ふちゅうハウス:気が付いたらクレヨンを握っていたっていうことではないのですね。

トミ君のお母さん:気が付いたら何握ってた?

トミ君:木や石(を握ってた)。保育園では絵はあまり描かないでチャンバラをしていました。入院前も直前まで合気道や野球、フットサルをしていました。入院して、アイビーを応援したくて絵を描き始めました。

ふちゅうハウス:「そこにアイビーがいたから」なんですね。生きている物の絵を描くのは難しくないですか?

トミ君:難しいです。

ふちゅうハウス:でもトミ君の描くアイビーは右向きも左向きも正面からのもあり、自由自在ですね。

トミ君:初めて描いたのは正面からのアイビーでした。目が生き生きしているように描きたいと思っています。目でファシリティドッグの気持ちがわかるように描くとか、目を大事にして描いています。

ふちゅうハウス:確かに、だからトミ君の描くアイビーは表情が生き生きとしているのですね。うまく描ける時とそうでない時ってありますか?

トミ君:あります。どういう時って決まっているわけではないけれど…。

最初は本物みたいに描きたいと思っていました。本物みたいに描きたいのにうまく描けなくて自分の絵はダメだと思っていました。でも大橋さんや病棟のいろんな人が褒めてくれたので、アイビーを応援するためにたくさん絵を描くようになりました。本物を見ながら描きたいけれど、アイビーにはなかなか会えないので、(運営母体の)シャイン・オン・キッズのFacebookの写真を見て描いています。

今は写真みたいに描くのではなく、そこに本物がいると感じられるような、まるで生きているような絵を描きたいと思っています。その絵がある意味を考えています。

ふちゅうハウス:なかなかに深い考察ですね。ところで治療中は大変なこともあると思います。ファシリティドッグ以外にも元気をもらえるものはありますか?

トミ君:ええっと家族・・・

トミ君のお母さん:「自分」って言ってたのに!(笑)

トミ君:あ、「自分」だね(笑)。

自分がプラス思考で、好きなことで笑っていられること。

家族とか、友達とか、友達の家族とか、病院で働いてくれる人たちとかがいるから、自分は楽しいことが見つけられてプラス思考でいられます。

治療は大変だけれど、自分がマイナス思考にならないように、「入院している僕たちにとって治療するは当たり前のことだし、今の時代のここにいる子どもだから、治療ができてラッキー」と思えば楽になります(笑)

入院中、プラス思考で治療ができたのは本当によかったです。病院のいろんな人が子どもたちの気持ちを考えてくれて、入院生活も良いこともあると思いながら生活できたのでよかったです。もし初めて入院したところが大人の病棟だったらそういう気持ちにはならなかったと思う(笑)

トミ君のお母さん:入院当初は美味しいと思っていたごはんも毎月同じメニューで飽きてしまい、食べたいものが食べられないストレスが溜まってきた頃に、大橋さん(ファシリティドッグのハンドラーさん)が「『家に帰ったら食べるものリスト』作るといいよ。」とアドバイスをくれました。それで、『やりたいのにできなくて、つらいこと』と考えるのではなく、『できるようになったらする楽しみなこと』を考えるようになりました。都立小児で大橋さんとアイビーに出会ったことは、プラス思考ができるようになるきっかけにもなりました。

ふちゅうハウス:そういえば昨日はお誕生日でしたね。おめでとうございます(インタビューをした日の前日がトミ君のお誕生日でした)

トミ君:ありがとうございます。

10歳の誕生日の時に、ファシリティドッグを1年間毎日描くことにしました。11歳の時も、12歳の時も描き続けて、3年になりました。

ふちゅうハウス:中学にあがって学校のことが忙しくなると思いますが、これからも描き続けて、またアップデートしたものを皆さんに披露してほしいです。

トミ君:はい、そうしたいです。学校は体調が悪くてあまり行かれていないので忙しくないし、体調が悪い時もファシリティドッグを描くと達成感を感じられるので、ファシリティドッグをみんなに知ってもらうために描き続けたいです。

ふちゅうハウス:また描き溜めたら「ふちゅうハウス」に展示してください。今日はお話を聞かせていただいてありがとうございました。

あとがき

「ファシリティドッグがいると入院中の子どもも治療に前向きになれることが増えます。

プラス思考になれると入院中でも笑って元気にいられます。

ファシリティドッグは、ぼくたちを癒してくれる、勇気の犬です。」

と、力強くお話してくれたトミ君。

今日も東京都立小児総合医療センターではファシリティドッグのアイビーが、病気と向き合う子どもたちに笑顔と勇気をもたらしてくれています。そして辛い治療に前向きになれることがどれだけ有効なことかを、トミ君のお話から伺えたような気がします。そのためにももっとファシリティドッグが増えることを願って止みません。

私たちドナルド・マクドナルド・ハウスも、ファシリティドッグのように、病気と向き合う子どもとそのご家族が少しでも前向きに・笑顔でいられるサポートを、これからも続けてまいります。

ファシリティドッグやドナルド・マクドナルド・ハウスについて、もっと知りたい/応援したいと感じてくださった方は、ぜひ↓のHPもご覧ください。

<公式HPのご案内~活動へのご支援もこちらから~>

■ファシリティドッグ:特定非営利活動法人シャイン・オン・キッズ HP

■ドナルド・マクドナルド・ハウス: 公益財団法人ドナルド・マクドナルド・ハウス・チャリティーズ・ジャパンHP

最後までご覧いただき、ありがとうございました。

それでは、また!

ふちゅうハウス「チャリティラッフル 2023」当選発表!

5月より開催していました「ふちゅうハウス チャリティラッフル2023」(ふちゅうハウスを支援する会主催)の当選番号を発表いたします。

ふちゅうハウスでの開催は5年ぶり。

目標500,000円を上回る642,500円の募金が集まりました。

支援企業、ハウスボランティアの方々には景品のご提供と募金にご参加いただき誠にありがとうございます。皆さまのご支援に深く感謝申し上げます。

いただいた募金はふちゅうハウスの運営のため、大切に使用させていただきます。

今回は厳正な抽選を行うために、Excel「ランダム関数」を使用いたしました。

主な当選番号は以下の通りです。おめでとうございます!

<当選番号>

【家庭用炭酸飲料メーカー】3657

【スティックブレンダー】6313

【グルメカード2,000円分】1087、2314、5107、6064、6497

【Max Mara バッグ】801、1864

【久世福商店ギフトセット】479、2025

【Dr.Ci:Labo 美白EXクリーム】1199、1599、1950、2671、2814、4448、4613、5569、5733、5846

その他の当選番号はこちらのリストをご覧ください

↓ ↓ ↓

当選された方は7月28日(金)までにふちゅうハウスまでお受け取りにお越しください(受付時間10時~17時)。

◆当選番号を事前にチェックし、当選されたラッフルチケットをお持ちください。

【景品をご提供いただいた皆さま(敬称略・順不同)】

株式会社ビッグタイム 株式会社Outcome 優悠商会 株式会社ディティジェイ 大河マスク 他

皆さまのご協力に心より御礼申し上げます。

ふちゅうハウス

コロナ禍で不安を抱えた小児患者家族が安心して滞在できる環境を整えたい~ふちゅうハウス~

東京都立小児総合医療センターの敷地内にある「ふちゅうハウス」は、入院中のお子さんに付き添うご家族や、遠方から長時間かけて通院するお子さんとそのご家族を全力でサポートしています。年間約500以上のご家族がふちゅうハウスに滞在されています。

しかし皆さんがご存じの通り新型コロナウイルス感染症の拡大以降、ハウスは制限を設けての運営となりご家族の利用状況にも大きな影響がありました。またふちゅうハウスとしてのチャリティイベントが全て中止なってしまいました。

そこでハウスを必要とするご家族に安心して滞在していただくため、さらなる感染対策強化に必要な費用をクラウドファンディングで募ることにしました。

まずはこのクラウドファンディングいただいたご支援で、ベッドルームの空調機材を設置したいと思います。

常に感染防止に備えた生活を強いられる患者ご家族にとって、ハウスが安心して過ごせる場所となるよう、皆さまのご支援をお待ちしております。

<クラウドファンディングサイト>

MOTION GALLERY(モーションギャラリー)

https://motion-gallery.net/projects/DMHfuchu2021

◆実施期間:2021年11月1日~12月10日

◆目標金額:200万円

◆用途:全12室分の空調機材

◆寄付の金額:3,000円、5,000円、10,000円、30,000円、50,000円、100,000円

◆寄付の金額(企業・団体様向け):200,000円(企業・団体様向け)

※寄付金額により返礼品をお送りします

【お問合せ】ドナルド・マクドナルド・ハウス ふちゅう

◆TEL:042-300-4181

◆e-mail:fuchu.house@mail.dmhcj.or.jp

◆Twitter:@fuchu_dmh

2020クリスマス~コロナ禍でも入院中の子どもたちに楽しい時間を~

今年は新型コロナウィルスという目に見えない脅威に翻弄された一年となりました。

ハウスもその影響を受け、募金活動のためのイベントは中止となり、ボランティア活動も制限され、そして何といってもふちゅうハウス開設10年目で初めての一時閉鎖・・・。

夏にはご家族の受入れを再開したものの、今もなお厳しい条件を設けてハウス運営は続いています。そのため利用を希望してくださるご家族の皆さんには、本当にご不便をおかけしております。

ハウススタッフも戸惑いながら、何がご家族を守るために最善なのかを考えては実践の繰り返し。でも、このような前代未聞の状況を経験することで、あらためてドナルド・マクドナルド・ハウスの理念を振り返ることができました。

「病気の子どもとその家族をサポートする」

ふちゅうハウスが隣接する「東京都立小児総合医療センター」は病棟への出入りが厳戒態勢の中、院内保育士の皆さんが入院中の子どもたちが笑顔になるには、密にならずに楽しめることは何か、を色々と考えておられます。そこで院内保育士さんのお話をうかがい、病棟内でおこなわれる子どもたち向けのイベントをハウスもお手伝いさせていただくことになりました。

まず一つはクリスマス会(病院では「お楽しみ会」と呼ばれています)で子どもたちにワクワクをプレゼント。

ふちゅうハウスには、昨年病院内で開催したチャリティバザーで使用したボランティアさん手作りの「宝釣り」セットがあります。「宝釣り」は、屋根から垂れるひもを引っ張ると、プレゼントが釣れる仕掛けになっていて、おうちの窓からは自分が釣ったプレゼントの袋が見えるようになっています。

子どもたちが楽しくお楽しみ会に参加し、自分で「釣った」プレゼントを手に取り喜んでいたそうです。

もう一つは、病棟内に毎年登場するクリスマスツリーオーナメントのリニューアルです。ハウスのボランティアさんや、これまでチャリティバザーの際に手作りの作品をご提供くださった支援者の方々へオーナメント作成を依頼したり、ふちゅうハウスのTwitter上でオーナメントづくりを呼び掛けたりしました。

色々な方々がこの企画に積極的に参加をしてくださり、目標300個のところ、525個の手作りクリスマスオーナメントがハウスに集まりました。フェルトやパッチワークの布で作られたものや、毛糸で編まれた可愛らしいクリスマスモチーフ。どれも作り手の思いが込められています。

集まったオーナメントの様子はTwitter画面でご覧ください↓。

オーナメントはハウスから院内保育士さんにお預けし、病棟内のツリーに飾られました。

職員の方々からは、「一つ一つが丁寧に作られていてぬくもりを感じる」「温かい気持ちになれる」「世界に一つの作品、色々と工夫もされている」などのお言葉をいただき、子どもたちからも、「すごーい!作ってみたい。」などと歓声があがり、喜んでもらえたようです。

思いがけないコロナウィルスの脅威に、私たちは不安になり、一体どうしたらよいのかと戸惑うことも多い日々でした。厳しい行動制限が求められる中で、入院中の子どもたちとそのご家族をサポートしたい、笑顔になってもらいたいという思いが届いて良かったと思います。

またこれらの企画を実現するにあたり、東京都立小児総合医療センターの職員の皆さまのご理解とご協力に、あらためて感謝いたします。

ふちゅうハウス

わが子とともに歩む②

~利用ご家族インタビューより~

<ハウスの心地良さ>

ハウスって、ホテルのようなおもてなしはないけれど、程よく支えてもらっている感覚が良いですね。

温かくて心地よい感じ。

それから朝起きて来た時、病院へ行く時、帰ってきた時など、スタッフやボランティアの方から言われる「おはよう」「いってらっしゃい」「お帰りなさい」「おやすみなさい」・・・

この何気ない一言がホッとでき、癒されます。

それからハウスでは滞在する他の患者ご家族とコミュニケーションがとれるのも良いと思います。

話すタイミングがある時、話しかけていただいた時にはできるだけお話しています。「どこから来ていますか?」「お子さんは何歳?」とか。

深い話ができるようになれば、病気の話、経緯なども話し合いことも。

時には子どもに与える食事について、「この(メーカーの)フードプロセッサーがいいよ」とか、「こんなケアの方法があるよ」などの情報交換もできたりします。

ハウスに滞在するお母さんたちとお話することで、子どもの年齢や病状は違っても、一人じゃないんだという安心感をもつことができます。

以前に利用した際、ミールプログラムというお食事の提供があった時に、ママたちが1人ずつ相席になったことがあったんです。話をしていた時、聞き覚えのある方言やイントネーションを聞き、(まさか!)と思い尋ねたら同郷だった時の何とも言えない高揚感は忘れられません。その後もその方とは時間を合わせて夕食を一緒にして、楽しい時間を過ごせたのを覚えています。

<ハンディキャップのあるわが子との生活>

ハンディキャップのある子どもと一緒にいることは、全てがきれいごとでは済まないと思います。

子どもがこんなに頑張っているのだから自分も頑張らないと、と肩に力を入れすぎず、力を抜く時間も大事だと思っています。

子どもって、見てないようで、親の顔色や表情をよーく見ていますから(笑)

余計な心配を子どもにさせないためにも溜め込まないようにしています。

リフレッシュ・・・私にとってその場所がハウスになっています。

子どものこと、病気のこと、たわいのない会話・・・口にすることで力んでいたものがスッと抜けて、また頑張ろう、辛いのは自分だけではないんだよなと気持ちを切り替えることができるのです。

そう今では話せますが、最初は私も気持ちが全くついていかれずにいました。

まず、ハンディキャップのある子との生活について、あまりにも知らないことが多すぎました。

「呼吸器系って何を指すの?」「吸引って?」

というように、言われている医療用語が分からず、検査内容など、説明を受けても理解ができない。

なので在宅ケアのためのレクチャーを受ける時は、自宅に戻って困らないように必死で覚えました。

そのおかげか、自宅では問題なくケアできたのですが・・・・開始して1か月でなんと自分自身のバロメーターが崩れ、自分が受診する羽目になってしまいました!

それほど今までとは全く違う生活でしたし、私も母親として気負いすぎたんですね。

今振り返ると、病院での付添いや在宅ケアという生活に慣れるまでにかなりの時間がかかりました。また、同居の家族がいることで、その家族にも我慢させてしまっていることが多く、申し訳ないなと思っています。

ただ息子にはハンディキャップに関係なく、興味あること、やりたいと思うことをどんどんやらせてあげたいですね。

親として出来る限り色々なことに触れさせて、本人の持っている能力を引き出してあげたいです。

そしてもう少し大きくなり色々と理解できるようになったら、自分が今こうして生活できていること、

それは周囲の多くの人たちのおかげであるということを伝えたいと思っています。

これまで関わってくださった全ての人に感謝の気持ちをもつことができるようになってもらいたいですし、周囲の方に恩返しをしたり、同じように病気と闘っている人たちをサポートできる人に成長してくれることを願っています。

わが子とともに歩む①

~利用ご家族インタビューより~

<ハンディキャップをもって生まれてきたわが子>

息子に重い疾患があると医師から言われた時は、どうしてよいか分からず、ただただ自分を責め続けることしかできませんでした。

「もっとお腹にいるときに可愛がってあげればよかった」

「妊娠初期に入院を経験しているのに、仕事を続けていたからバチがあたったんだ」と、後悔の思いしか浮かんでこなかったのです・・・

切迫早産で私自身が搬送されてから2か月半後に、息子の「紘矢(ひろや)」は誕生しました。

生まれて4日後には重い呼吸器系の疾患があることを医師から告げられ、そのままNICUで約2年お世話になり、その後は在宅ケアをしていました。

たまたま東京都立小児総合医療センターの廣部先生が、息子の疾患についての症例をご存知だという事で、受け入れをしてくださることになり、地元の病院の先生方とやり取りをはじめてくださいました。

慎重に色々とやり取りを進めていただき、3歳の時に診ていただくことになりました。

息子は今年6歳。この何年かの間には乗り越えなくてはならない難題がたくさんありました。

その難題を一つ一つ、地元の病院の先生方も、東京の先生方も一緒になって悩み、時間をかけて取り組み、そしてクリアできれば一緒に喜んでくれて・・・いつも私たち家族が不安にならないよう支えてくださっています。

しかも治療にあたっては、患者本人の状態を良くすることはもちろん、ケアをする家族が少しでもお世話が楽になるような治療を考えてくださっています。これは退院後も在宅ケアが必要な患者家族にとってはとてもありがたい事なのです。

<ハウスがあるから>

そしてもう一つ、東京での生活の支えになっていたのが「ドナルド・マクドナルド・ハウス」です。

普段は朝食をとった後、9時からの面会に間に合うよう病院へ向かい、21時の面会終了時間まで病室に付添い、ハウスに戻ってから夕食、お風呂、洗濯を済ませてから寝る生活です。紘矢がなかなか寝てくれない時は、戻りがもっと遅くなることも。でも日中少しでも病室から出られる時には、ちょっとでもハウスに戻ってゆっくりお昼ご飯を食べてリフレッシュするよう心がけています。

地元から夫が来てくれたりして時間が取れる時には(息子よ申し訳ない!)と思いながら、普段頑張っている自分へのご褒美と言い訳をしつつ、最寄り駅の方まで足を延ばしてお買物をしたり、本屋さんに行ったり。今回のハウス滞在時には、息子の誕生日が近かったのでハウスに戻ってプレゼント作りにも時間を使っていました。こちらで出来る自分の仕事を進めることもありますね。

「ドナルド・マクドナルド・ハウス」は、私のように自宅から離れて子どもの治療に付添う親にとっては、かなり助かる存在です。

もちろんマンスリー等のアパートを借りることもできますが、全て一から揃え、生活全てを自分でこなしながら子どもの見舞いや付き添いをするのは想像以上に大変なことです。

体力的にも、時間も、費用面でも・・・。

ハウスがあることによって子どもの待つ病室から近くに滞在でき、さらにそこで生活が維持できるのはとてもありがたいことだと実感しています。

次回は引き続きハウスについて、それから息子さんへの思いを語っていただきます。

ふちゅうハウス チャリティラッフル2018 当選発表!

チャリティラッフル(募金くじ)の当選者が決定いたしました。

多くの企業・団体・個人の皆さまにご賛同いただき、沢山の景品をご提供いただきました。

この場をお借りして厚く御礼申し上げます。

いただいた募金はハウス運営のために大切に使わせていただきます。

主な当選番号は以下の通りです。 おめでとうございます!

当選された方は2018年12月8日(土)~12月31日(月)10:00~17:00

に、ふちゅうハウスまでお受け取り願います。

<当選番号>

★象印 ホームベーカリー

当選番号:6373

★テンピュール 枕

当選番号:1585、4469

★立川・府中アスレティックFC選手サイン入りレプリカユニフォーム

当選番号:6229

★ネスカフェ バリスタ

当選番号:7868、9786

★Proscenic コードレス掃除機

当選番号:8567

★アイリスオーヤマ ふとん乾燥機

当選番号:437

★東京ディズニーリゾート ペアチケット

当選番号:657

★JAマインズ 地元野菜 500g

当選番号: 87、339、510、580、2406、

2884、4556、4999、5850、6693

6855、6925、6982、7496、8446、

9123、9231、9412、9688、9883

上記以外の当選番号は下記よりご確認ください。

当選された方々には景品のお受け取りの際にハウスをご見学していただき、ハウスへの理解をより深めていただければと存じます。

皆さまのご来訪をお待ちしております。

地元の病院で心臓の疾患がみつかり、東京都立小児総合医療センターへ転院、約2か月の入院生活の際にご両親がふちゅうハウスを利用されました。

3月の退院して間もないころ・・・

今年3月に退院後、先日検査に伴う入院のために再びハウスを利用、患者さんに外泊許可が出た時には、ハウスに来られ元気な姿を私たちに見せてくれました!

春にママの腕の中にスッポリ収まるくらいの小さなベビーが、すっかり大きくなって動きも活発になりました。

「最近自己主張が強くて」と言うママ。でもそれも元気になったからこその悩みですよね。

チェックアウトの日に、いただいたメッセージをご紹介します。

『滞在中、2泊3日息子の外泊許可が出て、ほとんどの時間をリビングで過ごしました。

毎日ボランティアの方がすみずみまで清掃してくださるので、ハイハイやつたい歩きをしたい盛りの息子と安心して楽しい時間を過ごすことができ、嬉しかったです。

東京の乾燥した空気に体が慣れない中、加湿器の貸し出しや、水の配布があり、大変助かりました!! 物干しありがとう~!!! 気づいたことと言えば、赤ちゃんをお風呂に入れる時に滑りやすかったので、マットやベビーバスの貸し出しがあるといいかなあ…と思います。

スタッフの皆さんが息子のことを覚えていてくださって、「大きくなったね~!」と声を掛けていただいたことが一番嬉しかったです。今後も物品の寄付などでハウスを支援したいと思います。ありがとうございました。』

ハウスがいつもキレイなことへの感謝の言葉や、毎日の声がけが嬉しかったというメッセージをいただくと、私たちハウスを守るものとしてとても嬉しいですし、励みになります。

私たちもまた、ご家族からの「ありがとう」に支えられているのです。

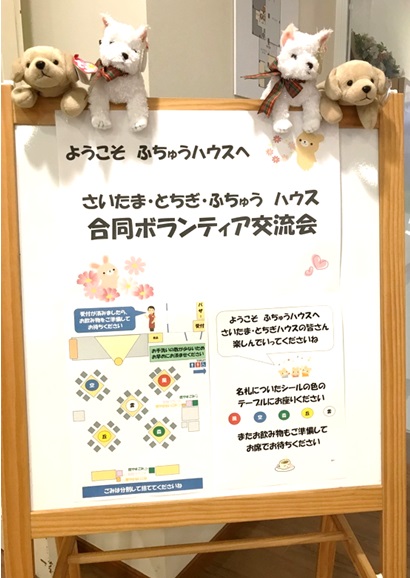

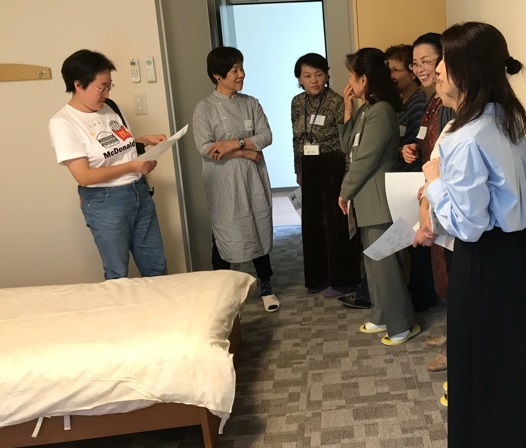

思いを一つに。~3ハウス合同ボランティア交流会~

昨年行ったさいたまハウスでの交流会が好評につき、今回は、とちぎハウスとさいたまハウスの皆さんをお迎えし、ふちゅうハウスでの合同交流会を開催いたしました。

「ボランティア交流会」ということで、企画から、テーブルを彩るスイーツの準備、会場づくりまでをふちゅうハウスのボランティアさんが協力しお迎えに備えました。

まず、事務局の中島コンサルタントより「ボランティア活動で大切だなと思うこと」をテーマに話があり、ボランティア活動においては、「創造性」が必要であることを述べられました。

例えば、ハウスボランティアは日頃、支援の対象の患者ご家族とはあまり接することはなくとも、(どんな風にこのキッチンを使うかな)とか、(どうしたらもっと使いやすいかな)などに思いを馳せながら活動することです。

これは一つの「相手を思いやる」行動であり、これがボランティア活動の根本となります。そして一人一人の「思いやり」の連鎖が、大きな支援の力になるのだと改めて実感できました。

講話の後は、テーブルごとに自己紹介をしたり、それぞれのハウスについて発表しあったりして、他ハウスとの地域性による相違点や特徴あるボランティア活動を知り合うことができました。

またハウス内をご案内した際には、さすがはハウスを支えるボランティア同士、室内のちょっとしたインテリアや備品の収納法などについての質問が飛び交いました。

それはやはり皆が「ハウスをより良くしたい」「宿泊のご家族に心地よく使ってもらいたい」という気持ちからでしょう。

ハウスのボランティアは、高校生から80代の方まで、まさに老若男女、始めるきっかけも様々ですが、どのハウスのボランティアさんも皆思いは一つなんだと強く感じられたひと時でした。

| 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 |

|---|---|---|---|---|---|---|

| « 5月 | ||||||

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |

| 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |

| 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |

| 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |

| 28 | 29 | 30 | 31 | |||

最近の記事

- 「大学生のためのボランティアEXPO in 大阪」出展お知らせ

- 京都マラソン2025を通じた京都ハウス支援

- さいたまハウス チャリティラッフル2024 当選発表!

- なごやハウス チャリティラッフル 2024 当選選表!

- おおさか健都ハウス チャリティラッフル2024 当選発表!

- ファミリー・センタード・ケア フォーラム2024を開催いたしました。

- 「クリスマスサンタプロジェクト2024」始動です!

- せんだいハウス チャリティラッフル2024 当選発表!

- 東大ハウス チャリティラッフル2024 当選発表!

- ふちゅうハウス「チャリティラッフル2024」当選発表!

カテゴリ

- ハートフルカート (1)

- にいがたハウス (1)

- 榊原記念病院ファミリールーム (1)

- 京都ハウス (1)

- こうちハウス (11)

- おおさかハウス (35)

- さいたまハウス (36)

- さっぽろハウス (16)

- せたがやハウス (12)

- せんだいハウス (32)

- とちぎハウス (32)

- なごやハウス (22)

- ふくおかハウス (12)

- ふちゅうハウス (20)

- イベント (4)

- スポーツ (3)

- ドナルド・マクドナルド・ハウス (95)

- ボランティア (4)

- 助成事業

- 募金・寄付

- 東大ハウス (28)

- 神戸ハウス (10)

アーカイブ

- 2025年5月

- 2025年2月

- 2024年12月

- 2024年11月

- 2024年10月

- 2024年9月

- 2024年8月

- 2024年7月

- 2024年6月

- 2024年3月

- 2024年1月

- 2023年12月

- 2023年11月

- 2023年10月

- 2023年9月

- 2023年8月

- 2023年7月

- 2023年6月

- 2023年5月

- 2023年4月

- 2022年12月

- 2022年11月

- 2022年10月

- 2022年9月

- 2022年7月

- 2022年6月

- 2022年2月

- 2021年12月

- 2021年11月

- 2021年10月

- 2021年9月

- 2021年8月

- 2021年6月

- 2021年5月

- 2021年3月

- 2021年2月

- 2020年12月

- 2020年11月

- 2020年10月

- 2020年8月

- 2020年7月

- 2020年6月

- 2020年5月

- 2020年4月

- 2020年2月

- 2020年1月

- 2019年12月

- 2019年11月

- 2019年10月

- 2019年9月

- 2019年8月

- 2019年7月

- 2019年6月

- 2019年5月

- 2019年4月

- 2019年3月

- 2019年2月

- 2019年1月

- 2018年12月

- 2018年11月

- 2018年10月

- 2018年9月

- 2018年8月

- 2018年7月

- 2018年6月

- 2018年5月

- 2018年4月

- 2018年3月

- 2018年2月

- 2018年1月

- 2017年12月

- 2017年11月

- 2017年10月

- 2017年9月

- 2017年8月

- 2017年7月

- 2017年6月